Musik kann uns schon früh beim Lernen helfen. Der große Vorteil am Musik machen ist, dass das Musizieren selbstbelohnend ist, da es so viel Spaß macht und Emotionen auslöst. Das Belohnungssystem wird angesprochen, Dopamin ausgeschüttet und damit unsere Motivation gesteigert, weiterzumachen.

Lerneffekte durch Musik

Beim Musizieren sind gleichzeitig eine ganze Reihe unterschiedlicher Prozesse aktiv: Der Gehörsinn, die Motorik, die Körperwahrnehmung und die Emotionen verarbeitenden Hirnzentren. Das ist eine sehr komplexe Leistung. Man könnte daraus schließen, dass Musik extrem förderlich für die Entwicklung des Gehirns ist.

Allerdings berichtet Eckart Altenmüller 2007 über bis dahin wenig wissenschaftlich fundierte Nachweise (vgl. Altenmüller 2007). Altenmüller schreibt, dass es schwierig ist, in der Transfer-Forschung geeignete Testinstrumente zu finden, um bestimmte Effekte zu messen.

Seitdem hat sich Einiges in der Forschung getan. Wir haben uns ein wenig in der Forschungslandschaft umgesehen.

Ein Blick auf die Forschungslandschaft

Die Forschung der Auswirkungen von frühem Musikunterricht auf die kognitive Entwicklung von Kindern ist auf den ersten Blick sehr vielseitig.

Ergebnisse von Metastudien

Schaut man sich Metastudien an, die eine große Anzahl an Studienergebnissen zusammenfassend untersuchen, so stellen die Forschenden fest, dass der Musikunterricht keine vermehrten Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten hat im Vergleich zum Lernen in anderen Bereichen (vgl. Sala & Gobet 2020, S.1537).

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass, je fundierter die Studiensettings aufgebaut sind (zufällige Stichproben, aussagekräftige Vergleichsgruppen), desto weniger Effekte der musikalischen Förderung auf andere kognitive Leistungen nachgewiesen werden können.

Je ähnlicher die Lerninhalte, desto eher positive Effekte

Spannend ist die Idee, Elemente des Musiklernens, zum Beispiel das Notenlernen und oder das Erlernen von Notenwerten mit arithetischem Lernen zu verknüpfen (vgl. Sala & Gobet 2020, S.1438).

Hier zeigt sich der Effekt, dass der Einsatz von Musik, zum Beispiel als Teil des Mathematikunterrichts, die Noten der in dieser Studie beteiligten (Grundschul-) Kinder langfristig verbessert hat (vgl. Akın, Ayça 2023).

Am besten schnitten die Kinder ab, bei denen musikalisches Lernen mit mathematischem Lernen kombiniert wurde.

Gemeinsamkeiten Musik und Mathematik

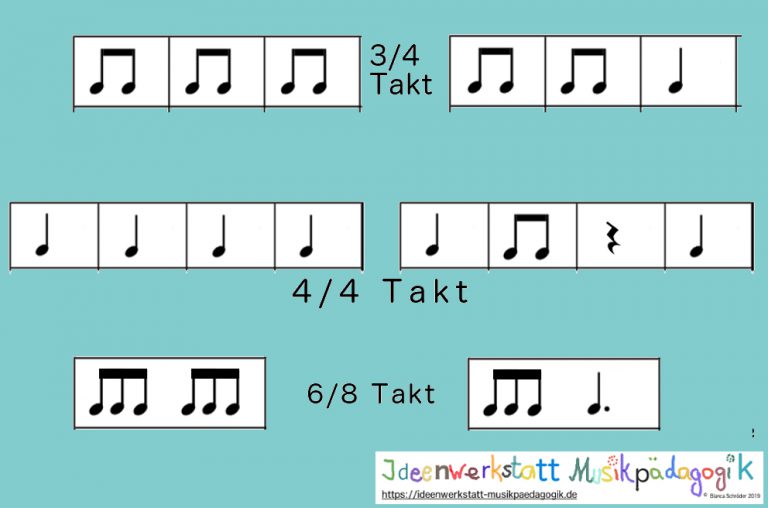

Musik und Mathematik haben viele Gemeinsamkeiten: Beides erfordert abstraktes und quantitatives Denken und die Verwendung symbolischer Formeln. Sowohl Musik und als Mathematik haben wiederkehrende Muster und Zahlenverhältnisse. So besteht zum Beispiel ein Viervierteltakt aus vier Vierteln, es passen aber auch acht Achtel oder sechzehn Sechzehntel hinein. Ein Ton wird durch Schwingungen von beispielsweise einer Saite erzeugt. Die Tonhöhe, die Saitenlänge und die Schwingungszahl stehen in bestimmten voneinander abhängigen Zahlenverhältnissen.

Mit Spaß lernt sichs leichter

Dadurch, dass Musik einfach Spaß macht, wird bestenfalls auch das Interesse an den Dingen gefördert, die mit ihr verknüpft werden.

Musik aktiviert weite Bereiche des Gehirns. Sie weckt Assoziationen und Emotionen und beeinflusst die Intensität der Nervenverbindungen zwischen den Gehirnregionen.

Effekte durch Kombination von Lerninhalten - jüngere Kinder profitieren mehr

In der Studie von Ayça Akın hatten sich ca. 73 Prozent der Grundschulkinder, in deren Unterricht musikalisches Lerrnen und gleichzeitig mathematisches Lernen stattfand, stark verbessert.

Bei Kindern ohne musikalische Förderung war das nicht der Fall.

Die Studie zeigt auch, dass Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter deutlich stärker als ältere Kinder davon profitieren, wenn Musik im Mathematikunterricht eingesetzt wird oder bereits im Kindergarten mathematische Vorläuferfähigkeiten (Basiskompetenzen) mit Hilfe von musikalischem Lernen gefördert werden.

In weiteren Studien konnten positive Effekte des musikalischen Lernens auf die Impulskontrolle und auf das soziale Verhalten festgestellt werden (vgl. Alemán, Xiomara & Duryea, Suzanne & Guerra, Nancy et al. 2017).

Auch hinsichtlich der Verbesserung in motorischen Bereichen und in der Informationsverarbeitung konnten positive Effekte von musikalischem Lernen in einer Studie mit Kindern im Alter von 4 bis 5 Jahren festgestellt werden (vgl. Farwick zum Hagen & Mayr 2021).

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Die Einflüsse von musikalischem Lernen bezüglich ganz allgemeiner kognitiver Verbesserungen sind kaum nachweisbar. Je näher und ähnlicher die Lerninhalte sind, desto eher werden Lerneffekte beschrieben.

In vielen Studien wird davon berichtet, dass sich musikalisches Lernen sehr positiv auf das Selbstwertgefühl und die sozialen Fähigkeiten auswirkt und das prosoziale Verhalten fördert (vgl. Kirschner & Tomacello 2010).

Weitere Verbesserungen sind in motorischen Bereichen zu erkennen sowie im Bereich auditiver Informationsverarbeitung.

Musizieren ist kommunikativ, spielerisch und sorgt für emotionalen Ausgleich. Allein das ist schon ein gutes Argument dafür, möglichst früh mit dem Musik machen zu beginnen.

Positive Effekte auch später im Leben

Noch eine gute Nachricht zuletzt: Egal, wie alt wir sind – es lohnt sich immer, ein Instrument zu lernen. Neben dem Spaß und dem Erlebnis des Musizierens in einer Gruppe, gibt es zahlreiche weitere positive Effekte, auch bei älteren Menschen.

Zum Beispiel wurden an der University of South Florida Erwachsene im Alter von 60 bis 85 Jahren untersucht, die Klavierunterricht nahmen.

Sechs Monate nach Beginn gab es bei den Teilnehmenden schon Verbesserungen bei der Wortfindung, der Informationsverarbeitung, der Planungsfähigkeit, der allgemeinen Gedächtnisleistung und weiteren kognitiven Funktionen. Die Kontrollgruppe ohne Musikunterricht schnitt schlechter ab (vgl. Scinexx.de 2023).

-Anzeige-

Schlagwerk CP400 SB Cajon Star Box Junior

Mit dem Klick auf diesen link öffnet sich die Seite von Musikhaus Thomann.

Quellen:

Altenmüller, Eckart (2007), „Macht Musik schlau? Zu den neuronalen Auswirkungen musikalischen Lernens im Kinder- und Jugendalter.“ Musikphysiologie und Musikermedizin, 14. Jg., Nr. 2 & 3, S. 40-50.

Akın, Ayça (2023), „Let me make mathematics and music together: A meta-analysis of the causal role of music interventions on mathematics achievement.“ Educational Studies, 1–19.

Alemán, Xiomara & Duryea, Suzanne & Guerra, Nancy et al. (2017). „The effects of musical training on child development: A randomized trial of El Sistema in Venezuela.“ Prevention Science, 18, 865-878.

Farwick zum Hagen, Johanna & Mayr, Monika (2021), „Frühförderung durch Rhythmik. Theorie – Praxis – Forschungsergebnisse“, 1.Aufl., Wiesbaden.

Kirschner, Sebastian & Tomasello, Michael (2010) „Joint music making promotes prosocial behavior in 4-year-old children.“ Evolution and Human Behavior Volume 31, Issue 5: 354-364

Roden, Ingo & Grube, Dietmar & Bongard, Stephan & Kreutz, Gunter (2014), „Does music training enhance working memory performance? Findings from a quasi-experimental longitudinal study.“ Psychology of Music 42: 284

Sala, Giovanni & Gobet, Fernand (2020), „Cognitive and academic benefits of music training with children: A multilevel meta-analysis.“ Memory & Cognition 48: 1429–1441

Scinexx.de (2023), „Als Erwachsener ein Musikinstrument lernen – Das gilt es zu wissen.„